物に当たる、怒鳴る、これはDV?弁護士が解説

物に当たる、怒鳴るといった行為もDVになる可能性があります。

DVには、殴る・蹴るなどの身体に対する暴力に限らず、精神的な暴力、性的な暴力、経済的な暴力も含まれます。

物に当たったり、怒鳴ったりして、相手の心を傷つけたり、精神的に追い詰めることは精神的暴力(精神的DV)に該当します。

ここでは、物に当たる、怒鳴るなど、身体的暴力がない場合にもDVになるのかという点と、DVの対処法や相談窓口などについて解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

DVとは?

DVとは、「ドメスティック・バイオレンス」の略で、一般的に、配偶者や恋人などの親密な関係にある人、又はあった人から振るわれる暴力のことをいいます。

暴力には、殴る・蹴るなどの身体的暴力のみならず、暴言を吐く・無視をするなどの精神的暴力、性行為を強要するなどの性的暴力、お金の自由を奪って言うことを聞かせるなどの経済的暴力も含まれます。

物に当たる・怒鳴るのはDV?

「DV」というと、殴る・蹴るというような身体を直接攻撃するものがイメージされることが多いと思われます。

それでは、物に当たる、怒鳴るといった身体を直接攻撃するものではない行為はDVなのでしょうか。

精神的DVに該当する可能性がある

先に述べたとおり、DVには身体的暴力のみならず、精神的暴力や性的暴力なども含まれます。

そして、物に当たる、怒鳴るといった行為は、精神的暴力(精神的DV)に該当する可能性があります。

精神的暴力(精神的DV)とは、言葉や態度によって相手の心を傷つけたり、精神的に相手を追い詰めたりする行為のことをいいます。

もっとも、イライラして手近な物を乱暴に扱ってしまったり、口調が強くなってしまったりすることは、誰にでもあり得ることでもあります。

物に当たったり怒鳴ったりすればいかなる場合でも必ずDVになるというわけではありません。

それでは、どのような場合はDVに該当するといえるでしょうか。

精神的DVに該当する場合とは

DVの根底には、加害者の被害者に対する支配やコントロールの欲求があると考えられます。

加害者は、被害者を自分の言いなりにしたい、自分の思い通りに動かしたいと思っているということです。

そのために、加害者は、被害者を怖がらせたり、困惑させたりしようとします。

また、いったん加害者が被害者を支配するという関係性ができると、加害者はその力関係の不均衡を利用して被害者をどんどん追い詰めようとします。

このようなことを踏まえると、物に当たる、怒鳴るといった行為に関して、例えば次のような事情がある場合は、DVに該当する可能性が高いと考えられます。(あくまでも一例であり、これに当てはまらなくてもDVである場合もあります。)

- あなたを怖がらせたり、威嚇するような乱暴で危険な態様で物に当たる

(皿や花瓶を破壊する、あなたのすぐそばで壁を強く殴るなど) - 物に当たるとき、あなたのお気に入りの物や大切にしている物などを敢えて選んで壊したりする

(自分の物を壊したりはしない) - 物に当たった後、壊した物や散らかした部屋の片づけ、後始末などは自分ではやらない

(あなたに片づけさせる) - 「怒鳴る」の内容があなたの人格を否定するようなことや、あなたを脅すようなことである

- あなたが「やめて欲しい」と伝えてもやめない

- あなたが「やめて欲しい」と伝えたらその場ではやめるものの、後日また同じことを繰り返す

- 相手が怖い、相手と対等な関係ではないと思う

- 恐怖や無力感から、相手が物に当たったり怒鳴ったりしても「やめて欲しい」と伝えることができない

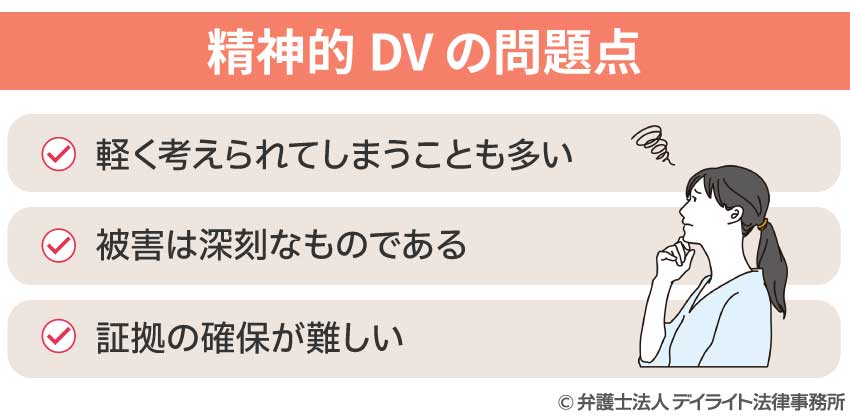

精神的DVの問題点

軽く考えられてしまうことも多い

精神的DVは、身体に直接傷をつけるものではないため、身体的DVよりも軽く考えられてしまうことが多いです。

単なる夫婦喧嘩と思われて見過ごされてしまうこともあります。

世間一般にこのような傾向にあるうえ、被害者自身も、「殴られたわけではないから」「大したことない」などと思って我慢し続けてしまったり、「相談してもわかってもらえない」と思って対処を諦めてしまったりすることが多いというのも問題です。

「私が悪いんだ」「私がもっとちゃんとすれば」などと思い込み、DV被害を受けているという自覚がないまま被害にさらされ続けてしまう被害者の方もいます。

このようにして救済が遅れると、事態はどんどん深刻なものになっていってしまいます。

被害は深刻なものである

精神的DVは、身体を直接傷つけるものではありませんが、被害者の心に大きなダメージを与えるものです。

心のダメージによって、被害者は心身に様々な不調を抱えることになります。

精神的DVにより人格を否定され、自尊心や自己価値観が奪われると、自殺に至ることもあります。

また、心の傷は簡単には回復できないことが多いです。

PTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状などに苦しみ、長期に渡って生活に支障が出る場合もあります。

証拠の確保が難しい

DV問題を解決していくに当たっては、DVの事実を裏付ける証拠を確保することが重要なポイントとなります。

加害者に対して離婚や慰謝料などを求める場合、裁判で争うことになった際には、証拠がないと請求を認めてもらうことが非常に難しくなります。

また、DV被害について支援機関に相談をしたり、援助を要請する際にも、DVを裏付ける証拠があると理解を得やすく、適切な対応をしてもらいやすくなります。

精神的DVの証拠には、例えば、加害者が物に当たっている場面や、怒鳴っている場面などを録音又は録画した記録などがあります。

しかし、被害者が恐怖に怯える中でこのような記録をとることは難しい場合も多いです。

精神的DVの加害者は、被害者のスマホの中身をチェックして監視している場合も多いため、スマホを使って録音等しても記録を消去されてしまうこともあります。

また、加害者の言動の一部を記録することができたとしても、それだけではDVの実態を明らかにすることが難しい場合も多いです。

精神的DVの加害者は、軽微な(一つ一つは「大したことない」ように見える)嫌がらせを長期間に渡り何回も繰り返すことによって、被害者をじわじわと追い詰めていくという方法をとることも多いからです。

このように、精神的DVの証拠を確保することは難しい傾向にあります。

証拠を確保することができないと、被害者が適切な救済を受けることができなくなる可能性があります。

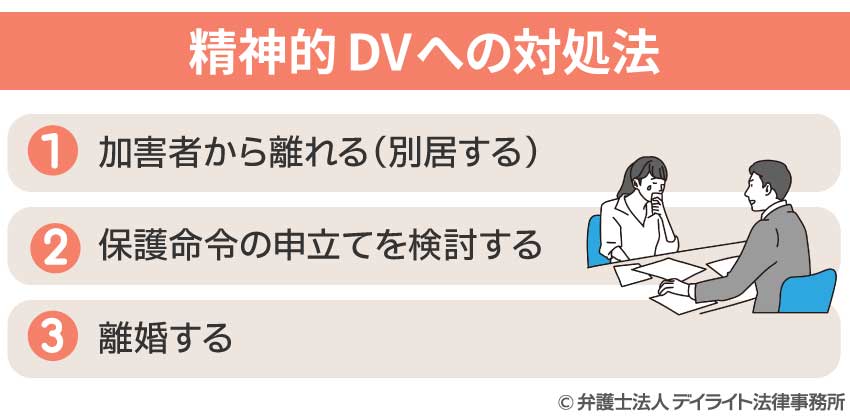

精神的DVへの対処法

①加害者から離れる(別居する)

精神的DVの被害にさらされている場合、まずは被害を受ける状態から脱することが重要になります。

そのためには、加害者と別居をして物理的な距離を置くようにしましょう。

同居をしたままの状態で、加害者にDVをやめてもらうように働きかけるという方法は、状況にもよりますが得策でないことがほとんどです。

まずは相手から離れて安全を確保することを最優先に考えるべきです。

相手の行為がDVに該当するのかわからないという場合でも、相手に対して不安や恐怖を感じているのであれば別居を検討した方がよいでしょう。

被害を受ける状態が長くなればなるほど、逃げることが難しくなるため、早めに対処する必要があります。

相手への恐怖や今後の生活への不安などがあり、別居に踏み切れないという場合は、DV問題に詳しい弁護士にご相談ください。

別居のサポート

別居の際には、持ち出す荷物や当日の段取りなどについて、注意するべきポイントがいくつかあります。

そのため、事前にDV問題に詳しい弁護士に相談し、具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。

また、別居のサポートを弁護士に依頼した場合、別居に合わせて、弁護士から、①今後は弁護士を窓口とすること、②被害者に直接接触することは控えることなどを申し入れる通知書を送付します。

これによって、加害者が被害者を探し回って連れ戻そうとするような事態をある程度防ぐことができます。

また、弁護士が代理人として加害者とのやり取りをしてくれるため、被害者本人が加害者と直接接触する必要はなくなります。

これによって、被害者の精神的・肉体的な負担を大幅に軽減することができます。

さらに、加害者のほうが年収が高い場合は、別居から離婚が成立するまでの期間、加害者に対して婚姻費用(夫婦や子どもの生活費のことです)を請求することができます。

この婚姻費用についても、弁護士に請求や交渉をしてもらうことで、早期に適正額を受け取れるようになります。

このように、加害者と距離をとることで、安心して離婚などに向けて進めていくことができるようになります。

②保護命令の申立てを検討する

保護命令とは、被害者からの申立てにより、裁判所が加害者に対し、被害者に接近してはならないことなどを命じるものです。

保護命令が出されれば、加害者は容易に被害者に接近等をすることができなくなりますから、DV被害を防止して、安心して生活をすることができるようになります。

物に当たる、怒鳴るといった精神的DVの場合でも、内容が悪質で、心身に重大な危害を受ける恐れが大きい場合は、保護命令を申し立てることを検討する必要があります。

※かつては、精神的DVについては生命又は身体に対する脅迫を受けた場合(「殺してやる」などと脅された場合)のみが対象でしたが、2024年4月1日施行の現行法(DV防止法)のもとでは生命又は身体のみならず、自由・名誉・財産に対する脅迫を受けた場合も申立てることができるようになりました。

具体的な事案における申立て要否の判断や、申立手続きは、DV問題に詳しい弁護士にご相談ください。

③離婚する

DV問題を根本的に解決するためには、最終的には加害者との離婚を検討する必要があります。

精神的DVで離婚できる?

離婚の主な方法としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。

| 協議離婚 | 当事者同士で離婚や離婚条件について話し合って合意し、離婚届を出すことによって離婚する方法 |

| 調停離婚 | 裁判所で調停委員会を仲介に話し合い、合意によって離婚する方法 |

| 裁判離婚 | 裁判官に判断(判決)をもらって離婚する方法 |

夫婦間での合意ができない場合、最終的には裁判で離婚判決をもらう必要があります。

そして、離婚判決をもらうためには、法律が定める離婚ができる条件(「離婚原因」といいます。)が認められる必要があります。

この点、精神的DVを理由に離婚を求める場合、離婚原因のうち、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する可能性があります。

引用元:民法|電子政府の窓口

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係が破綻して回復できない状態になっていることをいいます。

精神的DVにより夫婦関係が破綻して回復できない状態になっていると判断されれば、裁判で離婚できる可能性があります。

ただし、夫婦関係が破綻して回復できない状態になっているかどうかは、DVの内容や被害状況の他、結婚期間など様々な事情が考慮されたうえで判断されることになります。

DVが夫婦関係などに及ぼす影響は、事案により様々です。

そのため、精神的DVに該当する行為があれば直ちに離婚が認められるというわけではなく、あくまでも個別の事情によることになります。

離婚のポイント

精神的DVを理由に離婚を求める場合は、DVの事実を裏付ける証拠を集めることが重要なポイントとなります。

精神的DVの証拠としては、次のようなものがあります。

| 録音・録画 | 相手が物に当たったり怒鳴ったりしている状況などを記録したもの |

| 写真 | 相手が壊した物品や物が散乱した部屋の状況などを撮影したもの |

| メールやLINEのメッセージ | 加害者とのやり取りや、友人や家族などにDVについて相談した内容など |

| 診断書・カルテ | DVによって生じた心身の不調などについて受診したときのもの |

| 日記・家計簿など | 生活の様子がわかるもの(その都度できるだけ具体的・詳細に記載したもの) |

具体的にどのような証拠をどのように集めたらよいかは、事案により異なりますので、DV問題に詳しい弁護士に相談しアドバイスを受けることをおすすめします。

調停離婚や裁判離婚は、裁判所の手続きを利用する方法であるため、解決までに時間がかかります。

そのため、まずは相手と裁判外で交渉をして、協議離婚を目指すのが一般的です。

しかし、DVの加害者と被害者の本人同士が冷静に話し合うというのは難しいことがほとんどです。

安全面からも本人同士が直接接触するというのはおすすめできません。

そのため、DV事案においては、弁護士に代理人として加害者と直接交渉してもらう方法(これを「代理交渉」と呼んでいます。)をおすすめいたします。

DVの加害者は、DVの事実を認めず離婚に応じない意向を示すことも多いですが、専門家である弁護士が交渉をすることにより、離婚に向けて冷静に話し合いを進めることができるようになるケースもあります。

また、離婚する場合は、子どもの親権、養育費、財産分与、慰謝料などの条件についても取り決める必要があります。

これらについても弁護士が加害者と交渉し、適切な条件を獲得できるように尽力してくれます。

精神的DVの相談窓口

配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センターは、DV被害者支援のための中心的な公的機関です。

都道府県に必ず一つ以上設置されており、女性センター、福祉事務所等がセンターの機能を果たしているところもあります。

被害についての相談、カウンセリング(心のケア)、一時保護(シェルターへの避難)、自立のための情報提供、関係機関の紹介など、総合的な支援を受けることができます。

どこのセンターに相談をしてよいかわからない場合は、DV相談ナビダイヤル(#8008)に電話をかければ、最寄りのセンタ―に自動転送されて案内を受けることができます。

DV相談+

DV相談+(プラス)では、電話・メール(24時間受付)、チャット(外国語も対応)を利用して相談をすることができます。

参考:内閣府|DV相談+

警察署

警察本部や警察署の生活安全課に出向くか、相談専用電話(#9110)でDV被害についての相談が可能です。

DVに強い弁護士

弁護士には、法律相談、加害者との交渉、裁判手続きの対応などを依頼することができます。

法律相談では、DVの判断や今後の対応についての助言を受けることができます。

加害者との別居や離婚を考えている場合だけでなく、自分がDV被害者かどうかわからない、今後の生活などが不安で身動きが取れないという状態の場合も、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

また、弁護士には、別居のサポート、別居中の生活費の請求、離婚協議の交渉、保護命令の申立て、離婚調停や訴訟まで幅広いサポートを依頼することができます。

弁護士が間に入ることによって、加害者と距離を置き安全を確保しながら、適切な解決に向けて進めていくことができるようになります。

まとめ

以上、物に当たる、怒鳴るといった行為がDVになるかという点や精神的DVの対処法、相談窓口などについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

物に当たる、怒鳴るといった行為は、精神的DVに該当する可能性があります。

身体に対する暴力がないからといって軽く考えず、DVの疑いがある場合は早めに専門家に相談するようにしてください。

当事務所には、DV問題に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、DV問題にお困りの方を強力にサポートしています。

LINEやZoomなどを使ったオンライン相談も実施しており、全国各地からのご相談に対応していますのでお気軽にご相談ください。

その他、DVに関するよくあるご相談

-

DV防止法における「配偶者からの暴力」とは、DV加害者である配偶者の以下の①又は②に該当する行動であると規定されており、殴る、蹴るなどの「身体的暴力」に限定されるものではありません。...[続きを読む]

DV防止法における「配偶者からの暴力」とは、DV加害者である配偶者の以下の①又は②に該当する行動であると規定されており、殴る、蹴るなどの「身体的暴力」に限定されるものではありません。...[続きを読む] DV防止法による保護の対象とされているのは、原則として、夫婦間、離婚した元夫婦間、事実婚のカップル間の暴力であり、恋人間の暴力については適用されません。したがって、基本的には保護命令は出せません。...[続きを読む]

DV防止法による保護の対象とされているのは、原則として、夫婦間、離婚した元夫婦間、事実婚のカップル間の暴力であり、恋人間の暴力については適用されません。したがって、基本的には保護命令は出せません。...[続きを読む] 離婚の後、「元配偶者」から引き続いて暴力を受ける場合も、DV防止法による保護の対象となります。 また,DV防止法の「配偶者」には,婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁の...[続きを読む]

離婚の後、「元配偶者」から引き続いて暴力を受ける場合も、DV防止法による保護の対象となります。 また,DV防止法の「配偶者」には,婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁の...[続きを読む] 未成年の子どもと被害者が同居している場合、DV加害者である配偶者が子どもを連れ戻しそうな言動をしているなどの事情により、被害者が加害者と会わざるを得ない事態となる可能性が高い場合があります。...[続きを読む]

未成年の子どもと被害者が同居している場合、DV加害者である配偶者が子どもを連れ戻しそうな言動をしているなどの事情により、被害者が加害者と会わざるを得ない事態となる可能性が高い場合があります。...[続きを読む] DV加害者である配偶者が、被害者の親族の住居に押しかけて、著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることなどにより、被害者がその行為を制止するため、加害者と会わざるを得ない事態となる可能性が高い場合がありま...[続きを読む]

DV加害者である配偶者が、被害者の親族の住居に押しかけて、著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることなどにより、被害者がその行為を制止するため、加害者と会わざるを得ない事態となる可能性が高い場合がありま...[続きを読む] 被害者は、本人に対する接近禁止命令の申立てと同時又は命令がなされた後、その生命または身体に危害が加えられることを防止するため、接近禁止命令の効力が生じた日から6か月の間、DV加害者である配偶者に対し、...[続きを読む]

被害者は、本人に対する接近禁止命令の申立てと同時又は命令がなされた後、その生命または身体に危害が加えられることを防止するため、接近禁止命令の効力が生じた日から6か月の間、DV加害者である配偶者に対し、...[続きを読む] 裁判所は、直ちに管轄する警察本部に保護命令を出した旨及びその内容を連絡します。 警察本部は、申立人(被害者)と連絡を取り、現在の居所等を把握し、当該場所を管轄する警察署に対して、その旨を連絡します。...[続きを読む]

裁判所は、直ちに管轄する警察本部に保護命令を出した旨及びその内容を連絡します。 警察本部は、申立人(被害者)と連絡を取り、現在の居所等を把握し、当該場所を管轄する警察署に対して、その旨を連絡します。...[続きを読む] 命に関わる問題ですので、まずは安全を確保することが大切です。 110番通報するか、最寄りの警察署や交番、駐在所に行って被害を訴えてください。...[続きを読む]

命に関わる問題ですので、まずは安全を確保することが大切です。 110番通報するか、最寄りの警察署や交番、駐在所に行って被害を訴えてください。...[続きを読む] DVシェルターとは、DV被害を受けている方を一時的に保護するための施設のことをいいます。 DV被害を受けている場合は、加害者から離れて安全を確保することが重要ですが、安全な避難先がすぐに見つからない...[続きを読む]

DVシェルターとは、DV被害を受けている方を一時的に保護するための施設のことをいいます。 DV被害を受けている場合は、加害者から離れて安全を確保することが重要ですが、安全な避難先がすぐに見つからない...[続きを読む] 調停では、申立人(被害者)と相手方(加害者)とは待合室が別になっており、通常、交互に調停委員から呼び出されるため、調停成立時以外、顔を合わせることは原則としてありません。...[続きを読む]

調停では、申立人(被害者)と相手方(加害者)とは待合室が別になっており、通常、交互に調停委員から呼び出されるため、調停成立時以外、顔を合わせることは原則としてありません。...[続きを読む] 新しい生活を始めるには、 ①一時避難先の確保、 ②職の確保、 ③生活資金の確保、 ④住宅の確保等 が必要となります。...[続きを読む]

新しい生活を始めるには、 ①一時避難先の確保、 ②職の確保、 ③生活資金の確保、 ④住宅の確保等 が必要となります。...[続きを読む] 配偶者から受けた行為であっても、 暴行や傷害、つきまとい行為等、刑法やストーカー規制法に触れる場合は処罰を求めることができます。...[続きを読む]

配偶者から受けた行為であっても、 暴行や傷害、つきまとい行為等、刑法やストーカー規制法に触れる場合は処罰を求めることができます。...[続きを読む] 離婚するには当事者の話し合いによる協議離婚があります。しかし、DVやモラハラ被害者の方が、加害者と直接協議することは困難です。 そこで、当事務所では、弁護士が被害者の方に代わって相手と離婚の交渉を行...[続きを読む]

離婚するには当事者の話し合いによる協議離婚があります。しかし、DVやモラハラ被害者の方が、加害者と直接協議することは困難です。 そこで、当事務所では、弁護士が被害者の方に代わって相手と離婚の交渉を行...[続きを読む] 恋人からの身体的・精神的・性的な暴力は、デートDVと呼ばれており、 高校生や大学生等、若い男女の間でも起きています。...[続きを読む]

恋人からの身体的・精神的・性的な暴力は、デートDVと呼ばれており、 高校生や大学生等、若い男女の間でも起きています。...[続きを読む] 保護命令は、裁判所から加害者に対して発令されるもので、具体的には以下の内容があります。 ①接近禁止命令 これは、被害者の身辺へのつきまといや、被害者の住居、職場等でのはいかいを禁止する命令です。...[続きを読む]

保護命令は、裁判所から加害者に対して発令されるもので、具体的には以下の内容があります。 ①接近禁止命令 これは、被害者の身辺へのつきまといや、被害者の住居、職場等でのはいかいを禁止する命令です。...[続きを読む] 可能です。 DV被害者の方は、加害者からの暴力により、尊厳を傷つけられ、自尊心を奪われ、加害者に対し、恐怖心や無力感を抱いています。被害の程度が大...[続きを読む]

可能です。 DV被害者の方は、加害者からの暴力により、尊厳を傷つけられ、自尊心を奪われ、加害者に対し、恐怖心や無力感を抱いています。被害の程度が大...[続きを読む] 被害者の方が加害者よりも収入が少ない場合は可能です。DV被害者の方は、加害者からの暴力により、尊厳を傷つけられ、自尊心を奪われ、加害者に対し、恐怖心や無力感を抱いています。...[続きを読む]

被害者の方が加害者よりも収入が少ない場合は可能です。DV被害者の方は、加害者からの暴力により、尊厳を傷つけられ、自尊心を奪われ、加害者に対し、恐怖心や無力感を抱いています。...[続きを読む] 夫から暴力を受けていて離婚したいのですが、離婚の話をすると、暴力がエスカレートしないか不安です。 どのような対応をすれば良いでしょうか。...[続きを読む]

夫から暴力を受けていて離婚したいのですが、離婚の話をすると、暴力がエスカレートしないか不安です。 どのような対応をすれば良いでしょうか。...[続きを読む] 夫から暴力を受けている妻の場合、夫と直接顔を合わせて、協議離婚を成立させることは至難の業です。 勇気を出して、直接、離婚協議を行ったとしても、かえって暴力を振るわれ取り返しの付かない結果にならないと...[続きを読む]

夫から暴力を受けている妻の場合、夫と直接顔を合わせて、協議離婚を成立させることは至難の業です。 勇気を出して、直接、離婚協議を行ったとしても、かえって暴力を振るわれ取り返しの付かない結果にならないと...[続きを読む] 暴力夫から逃げるために、夫に何も言わずに実家に帰りました。 一方的に出て行った形になったのですが、夫に生活費を請求することはできますか。...[続きを読む]

暴力夫から逃げるために、夫に何も言わずに実家に帰りました。 一方的に出て行った形になったのですが、夫に生活費を請求することはできますか。...[続きを読む] 慰謝料請求は可能です。 相手方の有責行為によりやむなく離婚に至った場合、その精神的苦痛についての慰謝料を請求できます。 暴力は、例え、夫婦間であっても、刑法上の暴行罪、傷害罪という犯罪行為になりま...[続きを読む]

慰謝料請求は可能です。 相手方の有責行為によりやむなく離婚に至った場合、その精神的苦痛についての慰謝料を請求できます。 暴力は、例え、夫婦間であっても、刑法上の暴行罪、傷害罪という犯罪行為になりま...[続きを読む] 現在、暴力夫と同居中ですが、離婚を考えており別居をしようと思います。 別居にあたり、持ち出すものなど、注意すべき点はありますか。...[続きを読む]

現在、暴力夫と同居中ですが、離婚を考えており別居をしようと思います。 別居にあたり、持ち出すものなど、注意すべき点はありますか。...[続きを読む] 夫の暴力が原因で離婚しました。子どもは私が育てています。夫が子どもに会いたいと言ってきていますが、拒めないのでしょうか。...[続きを読む]

夫の暴力が原因で離婚しました。子どもは私が育てています。夫が子どもに会いたいと言ってきていますが、拒めないのでしょうか。...[続きを読む] 保護命令とは、DVを防止するため、被害者の申立てにより、裁判所が加害者に対し、被害者に接近してはならないことなどを命じるものです。...[続きを読む]

保護命令とは、DVを防止するため、被害者の申立てにより、裁判所が加害者に対し、被害者に接近してはならないことなどを命じるものです。...[続きを読む] 男性でもDV・モラハラの被害者と認められます。「DV」という言葉を聞いたとき、ほとんどの方は男性の女性に対する暴力を想像されると思います。基本的には、女性よりも男性の方が体格や力で勝るため、社会一般の...[続きを読む]

男性でもDV・モラハラの被害者と認められます。「DV」という言葉を聞いたとき、ほとんどの方は男性の女性に対する暴力を想像されると思います。基本的には、女性よりも男性の方が体格や力で勝るため、社会一般の...[続きを読む] この問題について、当事務所弁護士が回答いたします。まずは、弁護士がご相談者の方の個別のご事情をお聞きして、保護命令を申し立てた場合に保護命令が出されるのかの見通しをお示しします。...[続きを読む]

この問題について、当事務所弁護士が回答いたします。まずは、弁護士がご相談者の方の個別のご事情をお聞きして、保護命令を申し立てた場合に保護命令が出されるのかの見通しをお示しします。...[続きを読む] このご質問について、当事務所の弁護士が回答します。申立書に証拠書類を添付して、管轄の地方裁判所に申立てを行うことが必要です。ポイントは、どこに申し立てるのか、どのようなことを申立書に記載するのかです。...[続きを読む]

このご質問について、当事務所の弁護士が回答します。申立書に証拠書類を添付して、管轄の地方裁判所に申立てを行うことが必要です。ポイントは、どこに申し立てるのか、どのようなことを申立書に記載するのかです。...[続きを読む] 求める内容等により、様々なものがあります。この点について、当事務所の弁護士が回答いたします。まず、保護命令の内容は、① 被害者への接近禁止命令② 未成年者の子への接近禁止命令③ 被害者の親族等への接近...[続きを読む]

求める内容等により、様々なものがあります。この点について、当事務所の弁護士が回答いたします。まず、保護命令の内容は、① 被害者への接近禁止命令② 未成年者の子への接近禁止命令③ 被害者の親族等への接近...[続きを読む] この点について、当事務所弁護士が回答いたします。再度の退去命令の申立てを検討することになります。退去命令が発令されると、加害者は2か月間住居から退去し、その付近をはいかいしてはならなくなります。そのた...[続きを読む]

この点について、当事務所弁護士が回答いたします。再度の退去命令の申立てを検討することになります。退去命令が発令されると、加害者は2か月間住居から退去し、その付近をはいかいしてはならなくなります。そのた...[続きを読む] 警察へ協力を求めることが可能です。また、違反への罰則が用意されています。せっかく保護命令が出されて加害者から解放されたにもかかわらず、加害者が保護命令に従わない場合(例:徘徊、電話、接近等をやめない)...[続きを読む]

警察へ協力を求めることが可能です。また、違反への罰則が用意されています。せっかく保護命令が出されて加害者から解放されたにもかかわらず、加害者が保護命令に従わない場合(例:徘徊、電話、接近等をやめない)...[続きを読む] DV慰謝料とは、DVによって被った精神的苦痛を償うためのお金のことです。DV慰謝料の相場は、50万円から300万円程度です。慰謝料の金額は、暴力の態様・回数・期間、被害の大きさ、結婚期間など様々な事情...[続きを読む]

DV慰謝料とは、DVによって被った精神的苦痛を償うためのお金のことです。DV慰謝料の相場は、50万円から300万円程度です。慰謝料の金額は、暴力の態様・回数・期間、被害の大きさ、結婚期間など様々な事情...[続きを読む] 夫のDVにより大怪我をして入院をする事態となり配偶者保護命令が認容されました。夫がこのDVを原因として、傷害罪で起訴されています。夫の刑事事件の裁判を利用して、私が夫に慰謝料を請求する方法はないのでし...[続きを読む]

夫のDVにより大怪我をして入院をする事態となり配偶者保護命令が認容されました。夫がこのDVを原因として、傷害罪で起訴されています。夫の刑事事件の裁判を利用して、私が夫に慰謝料を請求する方法はないのでし...[続きを読む]